Forschung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Forschungsdatenbank: Projekte

Forschungsprojekte (307)

Die biomolekulare Röntgenkristallographie erlaubt hochauflösende Einsichten in die Architektur von Zellen und zelluläre Prozesse. Der limitierende Faktor der Röntgenkristallographie besteht in der zwingend notwendigen Überführung der Biomoleküle in den kristallinen Zustand (die Erzeugung sogenannter Einkristalle). Dieses Projekt soll über den Einsatz eines automatisierten Robotersystems den Kristallisationsprozess und die Optimierung von Kristallisationsbedingungen effizienter und ressourcenschonender gestalten. In Verbindung mit einem am Standort vorhandenen µ-Fokus-Röntgendiffraktometer und umfangreicher biophysikalischer Analysetechniken steht damit eine Pipeline für Struktur-Funktions-Studien zur Verfügung, die zur grundlagenorientierten Erforschung molekularer Krankheitsmechanismen und der anwendungsorientierten strukturbasierten Wirkstoffentwicklung eingesetzt wird.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Matthias PrellerEine aus vier Komponenten bestehende Analyseplattform bietet eine erhebliche Ausweitung der biomedizinischen Analysemöglichkeiten an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). Ein Bindungsanalyse-Gerät auf Basis der Mikroskaliertene Thermophorese trägt einen innovativen Ansatz bei zur Charakterisierung von Wechselwirkungen unter Protein-Beteiligung, ein Multi-Modus Detektionsgerät für UV/Vis, Fluoreszenz und Lumineszenz erlaubt u.a. eine Vielzahl von Enzymaktivitätstests und bildgebende Untersuchungen in neuer oder verbesserter Form, ein automatisiertes Patch-Clamp System und ein System für Solid-supported membrane (SSM)-basierte Elektrophysiologie für hochaufgelöste Transporter-Untersuchungen liefern apparative Grundlagen für einen Ausbau der Forschung zu Membrantransportprozessen und anderen molekularen Mechanismen der Krankheitsentstehung.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Jörn Oliver SassEin steigendes Umweltbewusstsein sowie zunehmend ambitioniertere nationale und internationale Treibhausgas-Reduktionsziele führen zu einem Innovationsdruck, welcher sich in der Kunststoffbranche dadurch bemerkbar macht, dass Produkte mit möglichst wenig Materialeinsatz angefordert werden. Wichtige Produktmerkmale sollen dabei allerdings bestehen bleiben. Im Rahmen des TreeOpt Projekts, welches in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchgeführt wird, werden Methoden zur Optimierung von Blasformteilen entwickelt. Ziel ist es, Blasformprodukte so anzupassen, dass sie sich möglichst ressourcenschonend herstellen lassen. Hierzu muss neben der Form des Produkts auch das Herstellungsverfahren in der Optimierung berücksichtigt werden.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Olaf Bruch Prof. Dr. Dirk ReithDie bio-chemische Forschung ist zunehmend auf akkurate Computermodellierung und -analyse angewiesen. Dieses Forschungsfeld ist naturgemäß hoch interdisziplinär, da physikalische Grundgesetze algorithmisch umgesetzt werden müssen, um in Anwendungen der Lebenswissenschaften relevante Beiträge liefern zu können. Das Projekt und die damit verbundene Initiative UMMBAS bündelt disziplinübergreifend die starke Expertise an der H-BRS in der Methodenentwicklung, der Visualisierung und der Anwendung computergestützter Verfahren zur Entschlüsselung materialwissenschaftlicher und biochemischer Fragestellungen.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Matthias PrellerModerne Sensorik und mobile Messsysteme ermöglichen ein enges Monitoring von Umweltdaten und -belastungen. Beispiele sind Klimadaten und -trends, Belastungen durch Schadstoffe und Emissionen oder auch Veränderungen des Mikroklimas durch Großbaumaßnahmen. Durch Kommunen („Smart Cities“), aber auch in bürgerwissenschaftlichen („Citizen Science“ und „Citizen Sensors“)-Projekten, werden vielfältige Sensorsysteme eingesetzt, die auch bei Katastrophen und Großschäden wichtige Informationen liefern können.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. André Hinkenjann Prof. Dr. Ernst Kruijff Prof. Dr. Peter-Michael Kaul Prof. Dr. Robert LangeObjectives Develop and implement a disruptive concept for automatically guided vehicles (AGVs) that lowers the still existing barrier in logistics by offering • cost-effective, automated or semi-automated indoor transportation of goods, • while coping with existing legacy in terms of size, shape, and weight of goods and containers, • without imposing disruptive changes in existing logistic solutions, such as rebuilding entire warehouses or switching to new containers or storage technology.

Projektleitung an der H-BRS

Professor im Ruhestand / retired professor Erwin PrasslerDas DevToSCA Projekt fokussiert auf Timing Side-Channel Attacks, mit denen sicherheitskritische Informationen von Implementierungen während der Laufzeit - auch remote - in Erfahrung gebracht werden können. Das zentrale Projektziel von DevToSCA ist die Befähigung von Softwareentwicklern, die eigenen Software-Produkte, aufbauend auf verfügbaren aber auch eigenständig entwickelten Krypto- bzw. Sicherheitsfunktionen, automatisiert auf ihre Seitenkanalresistenz zu prüfen. Das DevToSCA Vorhaben entwickelt dazu innovative symbolische und statistische Verifikationstools zur Seitenkanalanalyse, mit denen zum einen Softwareentwickler in die Lage versetzt werden, ohne tiefgehendes Fachwissen über Seitenkanäle die Resistenz eigener Implementierungen zu verifizieren und zum anderen die Prozessoren selbst – z. B. im Rahmen von Start-Up-Selbsttests von kryptographischen Implementierungen – die Seitenkanaleigenschaften des Hardware/Software-Codesigns überprüfen können.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Kerstin Lemke-RustDie Projektpartner von reTURN haben sich das Ziel gesetzt, den Verkehrssektor durch die Integration verschiedener Sektoren zu revolutionieren. Dabei möchten sie ein Verfahren zur Herstellung umweltfreundlicher, synthetischer Kraftstoffe entwickeln und zeigen, dass dies zu wirtschaftlich tragbaren Kosten möglich ist.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Stefanie MeilingerBig Bang to Big Data (B3D) ist ein interdisziplinärer Forschungs-, Technologie- und Ausbildungs-Verbund für datenintensive Radioastronomie. Der „Cluster“ verknüpft die wissenschaftlichen Potenziale von Radioastronomie und Datenwissenschaft. Der im Rahmen des Förderprogramms Profilbildung 2020 geförderte Cluster soll verteilte Expertise und Ressourcen bündeln und die der radioastronomischen Forschung noch fehlende datenwissenschaftliche Expertise etablieren.

Projektleitung an der H-BRS

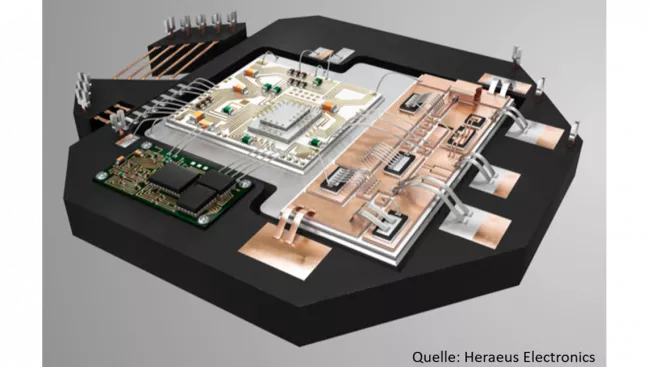

Prof. Dr. André Hinkenjann Prof. Dr. Ernst KruijffZur Übertragung elektrischer Leistungen in Steuergeräten und Leistungselektronikmodulen werden meist Draht- oder Bändchen-Verbindungen aus Aluminium eingesetzt. Da die Verbindungsstellen der Drähte und Bändchen i.d.R. auf Substraten aus unterschiedlichen Materialien liegen und die Bauteile häufig externen Temperaturunterschieden ausgesetzt werden, können im Betrieb Risse im Material entstehen und zu einem Komplettausfall des Bauteils führen, der nicht durch einfache konstruktive Änderungen abgestellt werden kann.

Projektleitung an der H-BRS

Prof. Dr. Christian DresbachAnlaufstellen

Ansprechpartner für die Forschungsdatenbank

Campus

Sankt Augustin

Raum

E233

Vizepräsident Forschung und Transfer

Campus

Sankt Augustin

Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer (ZWT)

Campus

Sankt Augustin

Raum

F 405

Links

Weiterführende Links